ドラマ『暴君のシェフ』の料理を、ただ「美味しそう」と眺めるだけではもったいない!なぜ王はあのビビンバに心を動かされたのでしょうか?実は各料理には、登場人物の心理や物語の伏線を解き明かす鍵が隠されています。

この記事では、韓国の専門家が監修した確かな情報に基づき、ドラマのあらすじや主要人物の関係性もあわせて紹介しながら、1〜6話に登場する重要なレシピの背景とプロの技を徹底解剖します。物語を理解することで、料理シーンの意味がより鮮明になり、食卓に込められた深いメッセージをきっと誰かに語りたくなるはずです。

この記事の目次

30秒でわかる『暴君のシェフ』の美食世界

- いつ・どこで?: 2025年、NETFLIX(ネットフリックス)で独占配信中。

- 誰向け?: 料理好き、歴史ファンはもちろん、物語の深い意味を考察したいコアなファンまで。

- 何が強み?: 韓国のトップシェフや歴史専門家が完全監修した、リアルで奥深い宮廷料理の世界。現代の科学的調理法と朝鮮時代の伝統がぶつかり合うことで生まれる、単なる料理ドラマに留まらない濃密な人間ドラマ。

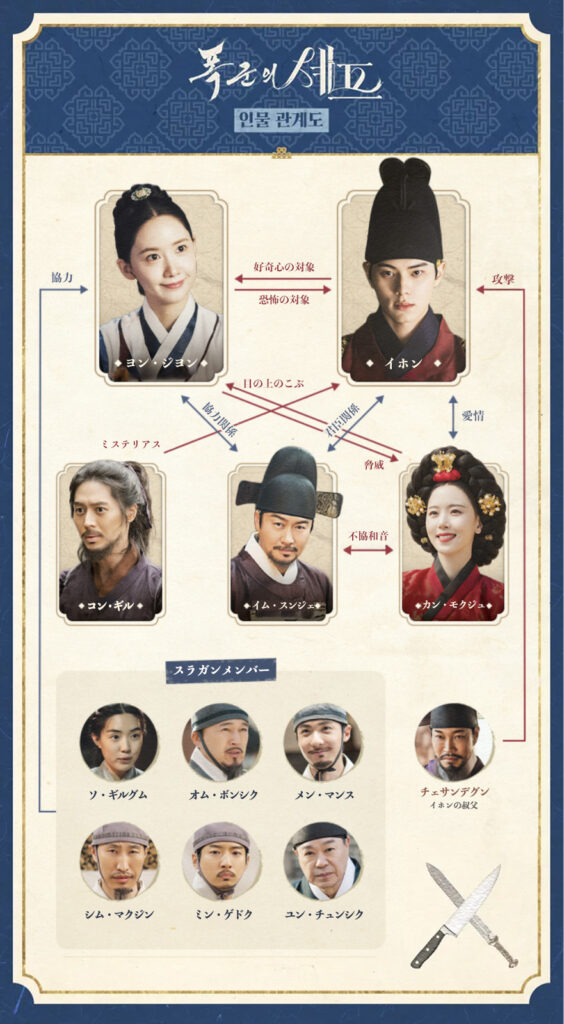

『暴君のシェフ』のあらすじと主要人物の相関図

1.現代から朝鮮へタイムスリップ

主人公のヨン・ジヨン(演:イム・ユナ)はフランスのミシュラン三つ星レストランでヘッドシェフを務めていた。ある日、古書をめぐる事件から朝鮮王朝の時代へとタイムスリップしてしまう。

2.宮廷料理人としての奮闘

朝鮮に降り立ったジヨンは、自身の料理の腕とフレンチ・フュージョンの感覚を生かして宮廷の厨房(スラガン)に入り、最高位の料理人「大令熟手(テリョンスクス)」に任命される。しかし、王の口に合わなければ命の危険もあるという過酷な環境に挑むことになる。

3.王・イホンとの出会い

王イホン(演:イ・チェミン)は“暴君”と呼ばれるが、実は絶対味覚を持つ繊細な人物。幼い頃に母(廃妃ヨン氏)を失った心の傷を抱えている。最初はジヨンと対立するが、料理を通じて互いを理解し始める。

4.権力闘争と陰謀

王宮内では王の叔父である**済山大君(チェサンデグン)**や側室、重臣たちの権力争いが渦巻いている。

※「大君(デグン)」とは、王の兄弟や叔父など王族の男性を指す称号。

ジヨンが王の信頼を得ることで周囲からの嫉妬や妨害も強まっていく。

5.料理対決イベント

宮廷の料理人同士や外国から来た料理人との「料理対決」シーンも見どころ。食材の選び方や創造性だけでなく、王や観客を惹きつけるストーリー性も評価の対象となる。

まずは作品の基本情報を押さえておきましょう。

| 人物 | 特徴 | 関係性・ポイント |

|---|---|---|

| ヨン・ジヨン(イム・ユナ) | 現代の三つ星シェフ。タイムスリップして宮廷料理人に。 | 王イホンと料理を通じて心を通わせる。宮廷内では権力者や他の料理人たちと対立。 |

| イホン(イ・チェミン) | 朝鮮の王。絶対味覚を持ち、“暴君”と呼ばれる。母を失った心の傷がある。 | ジヨンに惹かれつつも葛藤。叔父の済山大君や後宮との権力闘争の中心。 |

| カン・モクジュ(カン・ハンナ) | 側室。美貌と知略を兼ね備え、王宮内で情報を操る存在。 | ジヨンのライバル的立場。王の寵愛をめぐり対立。済山大君とも手を組む。 |

| 済山大君(チェサンデグン)(チェ・ギファ) | 王イホンの叔父で王族。普段は穏やかに見えるが権力を狙う。 | 王位継承をめぐりイホンと対立。ジヨンと王の関係を脅威とみなし陰謀を企てる。 |

| 宮廷料理人たち | ジヨンの仲間でもありライバルでもある。 | 協力し合う一方で競争も激しい。外国人料理人との料理勝負にも関わる。 |

| 後宮・重臣たち | 宮廷の権力を握る女性や政治家たち。 | ジヨンを味方につけるか排除するかで駆け引きを展開。 |

物語を動かす5つの皿:1〜6話レシピ徹底解剖

各エピソードを象徴する料理には、物語を読み解く重要な意味が込められています。その秘密を一緒に探っていきましょう。

第1章:反逆の最初の一口 – コチュジャンバタービビンバ(第1話)

この料理は、主人公ジヨンの「革新性」と「食の本質を見抜く才能」の象徴です。

宮中の誰もが予想しなかった「バター」という異物。しかしジヨンは、特別な調理器具も使わず、機内食のバターとチューブ入りコチュジャンだけで王の心を動かし、亡き母の記憶まで呼び覚まさせました。

歴史の豆知識: 朝鮮時代にも「酥油(スユ)」という乳製品は存在しましたが、製法が失われた超高級品でした。だからこそ、バターの濃厚な風味は王にとって衝撃的な「未知の味」だったのです。

プロの技を盗もう!

- 乳化が決め手: バターは必ず常温に戻してから使いましょう。温かいご飯の上でゆっくり混ぜることで、油分とコチュジャンの水分がなめらかに混ざり合い(乳化)、コク深いソースに変わります。

- 風味の黄金比: 甘味(梅シロップ)、酸味(酢)、旨味(ニンニク)を少しずつ加えるのがプロの流儀。味が立体的になります。

- 隠し味は焼酎: 韓国焼酎(ソジュ)を数滴加えると、コチュジャンの発酵による角が取れ、全体の風味が驚くほどまろやかになります。

この一皿は、ジヨンの才能が現代知識だけでなく、食材と味覚の基本原則を深く理解しているからこそ成り立つことを証明しました。

第2章:伝統との対決 – 王家のオマンドゥ(第3話)

伝統的な権威の象徴「オマンドゥ」と、科学的な革新が生んだジヨンの「すり身団子」。この対決は、料理の進化とは何かを私たちに問いかけます。

ジヨンは伝統を否定しませんでした。タンパク質の構造変化という科学的知見に基づき、「客観的により心地よい食感」を創造することで、保守的な尚宮(サングン)たちを味覚で屈服させたのです。

歴史の豆知識: オマンドゥ(어만두)は、小麦粉ではなく魚の身を皮に使うのが最大の特徴。王家の宴席でしかお目にかかれない、まさにステータスシンボルでした。

プロの技を盗もう!

- 繊細な皮作り: 鯛やヒラメなど、身が締まった白身魚の薄切りをラップで挟み、麺棒などで優しく叩いて紙のように薄く伸ばすのが伝統的な手法です。

- 水分の管理: 餡に使う野菜や豆腐の水分は、布巾で固く絞ること。これが皮の崩れを防ぐ最大のポイントです。

- 調理は「蒸し」一択: 繊細な皮を壊さない唯一の方法が蒸すこと。優しく火を通すことで、ふっくらと仕上がります。

この対決は、どれほど伝統を重んじる者でも、最終的には純粋な「美味しさ」という快楽には抗えないという、食の真理を示しました。

第3章:ありえない調和 – テンジャン・チェチョプ・パスタ(第4話)

韓国の魂ともいえる「テンジャン(韓国味噌)」と、西洋料理の代表「パスタ」。この最も融合が難しいとされる二つを組み合わせた一皿は、文化融合の究極の形を表現しています。

ジヨンの料理哲学は、ただ混ぜ合わせるだけではありません。テンジャンの本質(深い旨味)を尊重しつつ、伝統的な使い方から解放し、全く新しい「第三の文化」の味を生み出す、まさに料理の錬金術なのです。

食材を知ろう!

- テンジャン(된장): 韓国料理に欠かせない発酵調味料。ドラマで言及される宮廷用の最高級品「極味醤」は、まさに旨味の塊です。

- チェチョプ(재첩): 蟾津江(ソムジンガン)で獲れる希少な淡水シジミ。小粒ながら、凝縮された旨味のエキスが特徴です。アサリや他のシジミでも代用できますが、この独特の風味が味の決め手となります。

プロの技を盗もう!(最重要ポイント)

- ブルーミング: テンジャンをソースに直接溶くのはNGです!まず、ニンニクなどを炒めたオイルでテンジャンを軽く炒め(ブルーミング)、香ばしさを引き出しましょう。これにより特有の発酵臭が和らぎ、旨味だけが際立ちます。

- 脂肪の魔法: オリーブオイルや生クリームといった脂肪分が、テンジャンの強い風味を優しくコーティングし、パスタソース全体に滑らかに溶け込ませる重要な役割を果たします。

この一皿は、ジヨンが異文化と食材の本質を深く理解しているからこそ成し得た「料理の奇跡」と言えるでしょう。

第4章:旧世界の基準 – 神仙炉(シンソンロ)

この料理は、ジヨンが直接作るのではなく、彼女が理解し、乗り越えなければならない「伝統的な宮廷美学の絶対的基準」として登場します。

ジヨンの料理が「風味の抽出」という科学に焦点を当てるのに対し、神仙炉は「華やかな盛り付けと儀式」を重んじます。この対比が、新旧の料理哲学の違いを浮き彫りにするのです。

歴史の豆知識: 元々は政争を逃れた学者が考案した質素な鍋「悦口子湯(ヨルグジャタン)」(口を悦ばせるスープ)が、宮廷で洗練され、究極の「見る料理」へと進化しました。

シンソンロの魂

- 調和: 牛肉、魚、野菜など、陸と海の幸をふんだんに使い、一つの鍋で宇宙を表現します。

- 視覚美: 食材を「五方色(白・黒・緑・赤・黄)」の原則に従って美しく配置する、究極のフードアートです。

- 家庭で楽しむには?: 専用鍋がなくても大丈夫。ドーナツ型のケーキ型や、中央に器を置いた土鍋でも雰囲気を楽しめます。最も大切なのは、見た目以上に「丁寧に時間をかけてとった、濃厚で澄んだ牛の出汁」です。

物語がジヨンにこれを作らせないのは、彼女が過去の再現者ではなく「未来の創造者」であることを強調するためなのです。

第5章:甘美なる降伏 – 黒ごまマカロン(第6話)

このデザートは、闘争ではなく「喜びを通じて人々を魅了し、説得する」ジヨンのソフトパワーを象徴しています。

異国の菓子であるマカロンに、韓国人に深く親しまれている「黒ごま」の風味を吹き込むことで、手強い明の使節団の心さえも溶かしてしまいました。これはまさに、食を通じた外交の勝利です。

トレンドの反映: フランス生まれのマカロンが、きな粉(インジョルミ)や柚子(ユジャ)など、韓国ならではのフレーバーで進化している現代のデザートトレンドを巧みに取り入れています。

プロの技を盗もう!(最重要ポイント)

- 乾燥こそ命: 絞った生地の表面をしっかり乾かすことが、マカロンの象徴である「ピエ」(足の部分)を作るための絶対条件。この工程を怠ると、焼成時に表面がひび割れてしまいます。

- 見極めはタッチテスト: 指で優しく触れて、生地が指につかなければ乾燥完了のサインです。

- 湿気は最大の敵: 雨の日や湿度の高い日はマカロン作りには向きません。もし挑戦するなら、除湿機を使ったり、オーブンのごく低い温度で短時間乾燥させたりする工夫が必要です。

技術だけでなく、文化的・感情的な知性をも駆使して作られたこの一皿は、ジヨンの最も洗練された武器と言えるでしょう。

FAQ — 『暴君のシェフ』をもっと楽しむためのQ&A

Q1: ドラマに出てくる料理は本当に食べられますか?

A: はい、レシピは韓国のトップシェフや料理研究家が監修しており、実際に調理可能なものです。ただし、一部の食材は手に入りにくい場合があります。

Q2: レシピは初心者でも作れますか?

A: コチュジャンバタービビンバのように簡単なものから、オマンドゥやマカロンのように高度な技術が必要なものまで様々です。まずは簡単なものから挑戦してみるのがおすすめです。

Q3: 韓国特有の食材(チェチョプなど)が手に入らない場合の代替品は?

A: チェチョプはアサリや日本のシジミで代用できます。風味は少し変わりますが、美味しい出汁が出ますのでご安心ください。

Q4: このドラマに原作はありますか?

A: ドラマ『暴君のシェフ』は、NAVERウェブトゥーン『燕山君(ヨンサングン)のシェフとして生き残る』を原作としています。ドラマでは「ヨンヒグン」という架空の人物を描いていますが、原作では朝鮮時代に暴政を行った王として知られる燕山君が主人公となっています。

結論:宮廷の味をあなたの食卓へ

ビビンバからマカロンまで、『暴君のシェフ』に登場する料理は、単なる食事ではなく、ジヨンの成長と物語のテーマを雄弁に物語るキーアイテムでした。

この記事を読んでそれぞれの料理に隠された意味を知った今、もう一度ドラマを見返すと、登場人物たちの表情やセリフが全く違って見えてくるはずです。完璧に再現できなくても構いません。ジヨンのように、伝統をリスペクトしつつも、自分らしい工夫を加える「革新の精神」で、ぜひ料理を楽しんでみてください。

さあ、この記事を片手にNETFLIXで『暴君のシェフ』をもう一度チェックして、料理に込められたメッセージを探してみませんか?あなたの発見や、実際に作ってみた感想を、ぜひ下のコメント欄で教えてください!